С.Н.: Пациенты часто спрашивают:

От чего болят колени? Почему болит позвоночник?

Почему болят стопы и растет пяточная шпора?

Почему в поликлинике их не лечат, а только назначают обезболивающие препараты?

Почему деформируются стопы и растет косточка на ноге?

Журн.: Да, расскажите, пожалуйста коротко про деформации стопы.

Подробнее...

От чего болят колени? Почему болит позвоночник?

Почему болят стопы и растет пяточная шпора?

Почему в поликлинике их не лечат, а только назначают обезболивающие препараты?

Почему деформируются стопы и растет косточка на ноге?

Журн.: Да, расскажите, пожалуйста коротко про деформации стопы.

Подробнее...

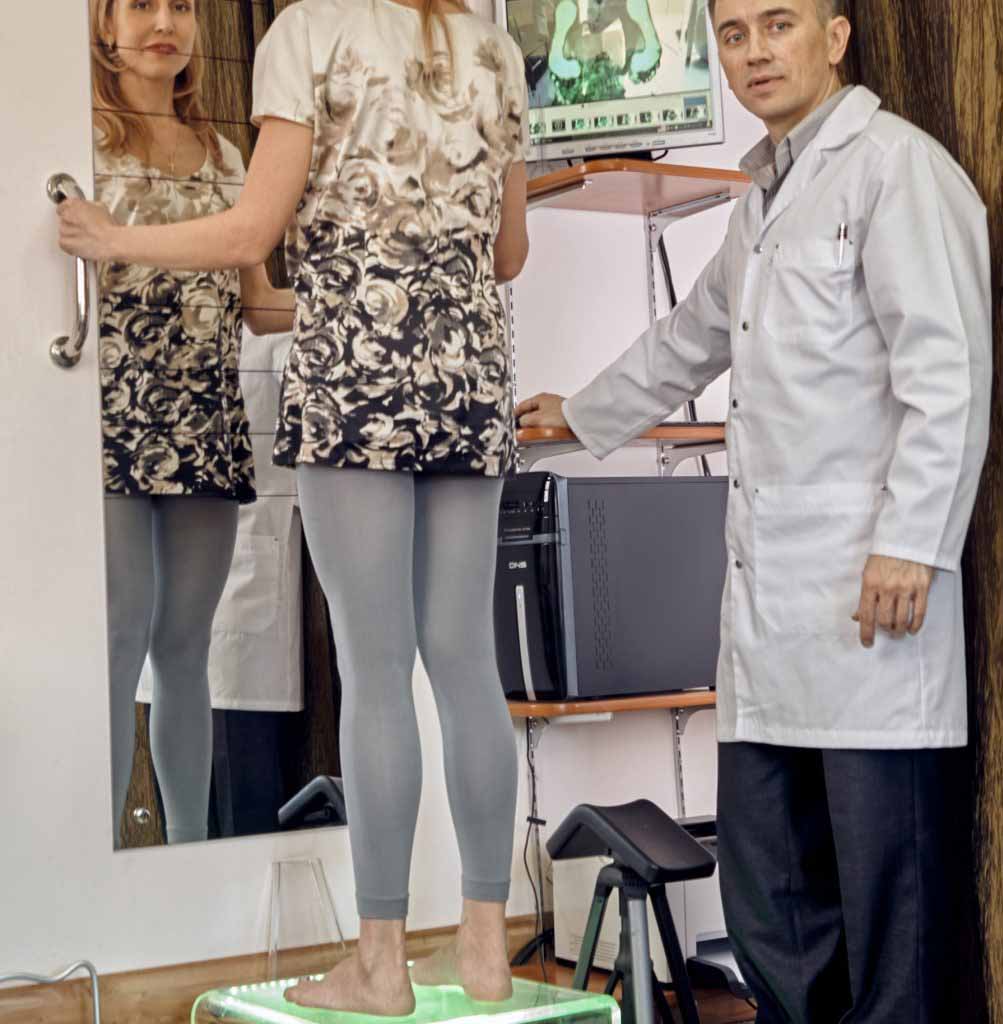

Стопа человека представляет собой сложную, легкую конструкцию, объединяющую пассивные и активные элементы, которые взаимодействуют друг с другом и обеспечивают перенос веса тела, поддержание равновесия и порождение движущей силы при ходьбе. Таким образом, правильная или неправильная работа стопы влияет на другие части тела и наоборот. Измерение работы стопы при нагрузке необходимо, чтобы вовремя принять нужные меры для лечения или предотвращения заболеваний стоп.

Существует несколько способов измерения траектории движения стопы при ходьбе босиком... Подробнее...

Подошвенный фасциит является одной из наиболее частых жалоб относительно состояния стоп. В недавнем американском исследовании были представлены данные, согласно которым примерно 1 миллион пациентов в год обращается к врачам амбулаторно или в отделения стационаров для лечения подошвенного фасциита. Данное расстройство особенно часто встречается у бегунов и у лиц с избыточной массой тела , оно также распространено у лиц с воспалительным артритом . Подошвенный фасциит составляет примерно 25 % от всех поражений стоп у бегунов и до 8 % от всех поражений у лиц, занимающихся спортом . Подробнее...

В своей работе «Взаимосвязь положения тела в пространстве и окклюзии» д.м.н, профессор, академик РАЕ Маланьин И.В. очень доходчиво объяснил взаимосвязь положения тела в пространстве и окклюзии.

Пытаясь разрешить проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом и биомеханической системой организма, врач не может ограничится рамками одной дисциплины. Современный подход к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и его реабилитации, особенно в период формирования организма, диктует условия постоянного взаимодействия самых разных специалистов: терапевты, ортопеды, педиатры, стоматологи, мануальные терапевты, подиатры, специалисты реабилитационной и спортивной медицины. Подробнее...

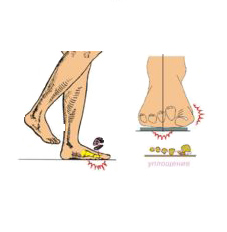

Продольный медиальный свод стопы играет важную роль при амортизации (Willems et al 2006).

Опущение свода связано не только с пронацией, но и с вальгусной деформацией.

Пронацию можно выразить количественно, измерив степень опущения ладьевидной кости (ОЛК) (Brady 1982; Magee 2008).

Необходимо, чтобы участник эксперимента был босиком

Усиление пронации приводит к избыточной нагрузке на нижние конечности, вследствие чего возрастает риск повреждений голеней и коленных суставов (Willems et al 2ОО6; Boling et al. 2009). Подробнее...